カテゴリー

アーカイブ

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年1月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年8月

- 2023年4月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年9月

- 2021年6月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年1月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年3月

- 2018年12月

- 2018年9月

- 2018年5月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年10月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年5月

- 2016年3月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2014年11月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年5月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年7月

-

最近の投稿

活動報告

ネット社会の光と影

生活指導者研修会 子どもの安全推進委員会

7月2日 教育会館ミューズホール

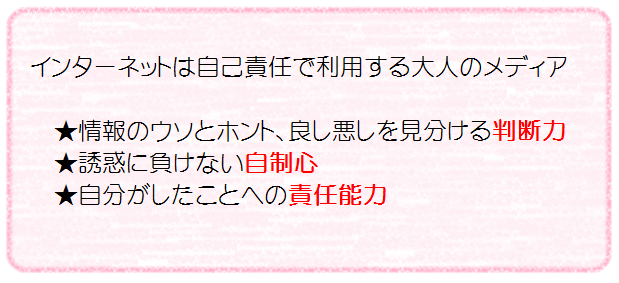

スマートフォンの急速な普及により1人が複数台持つ時代。便利になった反面失われたものも多く、子どもたちが危険な状況にさらされることも少なくない。光があれば必ず影があると考え、「光」と「影」の両面を十分に認識したうえで使用することが大切である。今回は、「今そこにある危機!ネット社会の落とし穴とは…」をテーマに、さぬきっこ安全安心ネット指導員の土居薫先生をお迎えし、研修を行った。

光 今や我々の日常生活の中で欠かせないものとなっているパソコンやインターネット。人や文化・歴史と触れたり、遠く離れた異国の地の情報を調べたりと、学習面において子どもたちの意欲向上にも繋がる、補助的役割としてはすばらしい道具である。物心ついたときから身近にネット環境が整っている現代の子どもたちにとって、インターネットを利用することはもはや特別なことではない。小中高生の8割がネットに繋がるなにかしらの機器を所有しており、スマホやタブレット端末をいとも簡単に操っている。全国的には授業においても電子黒板やタブレット導入などが広がりつつある。

影 一方、アダルトサイトや自殺サイト、詐欺サイトといった有害な情報にも簡単にアクセスでき、ブログやSNSなど交流目的サイトでの無防備なやりとりで、犯罪や深刻なトラブルに巻き込まれるケースやネット依存で日常生活に支障をきたしている事例も年々増加している。子どもが被害者となるだけではなく、学校裏サイトや、LINEでの誹謗中傷や荒らし行為といったネットいじめや、他人の個人情報を意識せずに公開してしまうなど、子どもが加害者となっている側面があることも忘れてはならない。サイトによっては、部外者が閲覧できないようパスワードが設定されていたり、 学校名で検索してもヒットしないようになっていたりするため発見が遅れ、気づいたときには深刻な問題となっていることが多いのだ。実際、高松市内でも多数事例があがっており、人間関係の希薄化、疑似体験の増加、虚偽の情報など、影の部分があることを決して忘れてはならない。

この3つの能力をしっかり理解したうえで、使用することが重要である。

ネット社会は、一般社会と同じ大人の社会。子どもたちがインターネットを「使いこなす力」を身につけるためには、安全に安心してインターネットを利用できる環境を整える必要がある。また、私たち保護者がインターネットに関する知識・技術、情報モラルやコミュニケーション能力を身につけることが最も重要なのだ。

子どもたちは親の行動を見て、学び・育つ。ぜひ家庭でもルールやマナーについて子どもたちと話しあう機会を持ち、フィルタリングやペアレンタルコントロール機能を活用するなど、ネットを安全・安心に「使いこなす力」を身につけて欲しい。

広報紙づくり研修会2016

「ワンランクアップの紙面とは」

女性代表委員会 広報グループ会

5月18日(水) 香川県立文書館視聴覚ホール

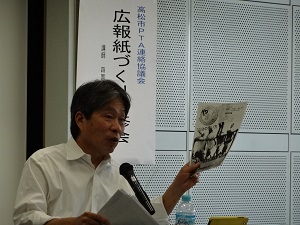

「どのような広報紙を作ればいいの?」このテーマを中心に、今年も四国新聞シニア編集室明石安哲氏をお迎えし、魅力ある広報紙の作り方について研修会が行われました。

初めに広報紙の大切な役割として、PTA活動を伝え、紙面を通し興味を持ってもらうこと、また読み手が参加したくなるような紙面づくりの重要性について学びました。そのためには組織作りが必要であり、積極的な企画やアイディアを議論することがPTA活動の一環であり大切な活動だと話されました。

後半では具体例を挙げ、見出しの付け方、写真の使い方、レイアウトの重要性等、実際の紙面づくりのポイントについて教えていただきました。

今回の研修ではワンランクアップの紙面づくりを目指すため、絶えず新たな課題にアンテナを張り、PTA活動をさらに活性化させる努力を続けていくべきだと考えさせられました。ぜひ使命と活動が連動するような参加型の紙面を目指しましょう。

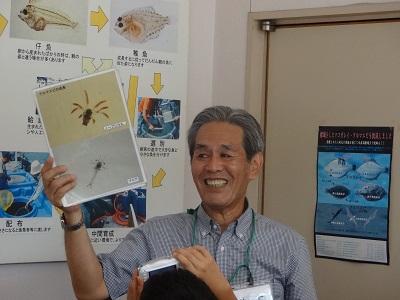

高松ふしぎ発見隊! 屋島再発見~あなたの知らない屋島の世界~

家庭教育推進委員会in屋島

家庭教育推進委員会in屋島

平成27年8月5日

高松ふしぎ発見隊!は、親子が触れ合う機会の創出と、市内の探検を通じ地域への興味と理解を深めてもらうことを目的とした家庭教育推進事業の一環として毎年行っています。今回は屋島再発見と題し、高松のシンボルにもなっている屋島周辺を巡り、私たちの知っていそうで知らない屋島の魅力を探しに行ってきました。

屋島は、源平合戦の古戦場として知られる屋根の形をした巨大な溶岩台地で、その名の通り、江戸時代のはじめまで「島」だったそうです。

山上では、的の輪をくぐると願いが叶うともいわれている瓦投げに挑戦!土器(かわらけ)を展望台に向かっておもいおもいに投げていました。受験の合格祈願にもご利益があるそうですよ。

続いて新屋島水族館へ。イルカショーでは2頭のイルカが息の合ったジャンプを披露。顔芸が得意なアザラシショーも観覧し、大きな歓声がわいていました。珍しい魚や深海魚にも興味津々。熱心に魚の説明を読んだり写真を撮ったり・・・。保護者の中には小学校の遠足以来♪という人もいて、当時を懐かしみながら我が子との時間を楽しく過ごしました。

昼食後は北嶺散策に出発。ガイドさんの案内で普段入ることのない山道に入り1時間半。屋島寺の前身といわれている千間堂跡を見て着いた先は遊鶴亭。320度の絶景パノラマに暑さも疲れも忘れ笑顔が見えました。

水産試験場では、海の環境調べや漁業を元気にするための新しい技術の研究、養殖の品質を高める仕事を行っており、県漁業の話や、養殖しているヒゲソリダイやメバルへの餌やり体験、珍しいサメの赤ちゃんに触れるなど、ここでしかできない貴重な体験ができました。

近くに住んでいても意外と知らないことが多かった屋島。この高松にはもっと知らないことがたくさんあると思います。まずは自分の地域から新たな発見をしてみませんか?

手から手へ つながる食育(高松市中央卸売市場見学と生産農家訪問)

「高松市中央卸売市場見学と生産農家訪問~手から手へ…つながる食育~」

市P連では、野菜や果物の流通経路について学び生産農家の方とふれあうことで、食の大切さを知ってもらおうと、食育研修会を毎年実施してきました。今回は、三豊市の名産である三豊なすと高瀬町のぶどうを見学してきました。

まず、市場ではセリの様子を見学。広い場内には新鮮な野菜や果物がたくさん並べられ、威勢のいいセリ声が響いていました。全国から送られてくる野菜と地元産の野菜とではセリの様子が違うこと、野菜の種類によって保存方法や輸送方法が違うことなど、たくさん教えていただきました。

次に、マルヨシ青果センターにて市場から運ばれた品物を各店舗に振り分ける作業を見学し、開店前の店内を見学しました。そこでは消費者のニーズに会わせ、魚や野菜をカットしたり、少量パックを用意したりと、様々な工夫をしていることがわかりました。

生産農家訪問では、みごとに実った「三豊なす」と「ぶどう」を見学。しかしながら今年は台風の影響で、木の発育が遅れたり、強風により実や枝が擦れ傷付いてしまったりと、被害に遭い大変だったそうです。近年では、鳥獣被害も増加しているそうで、作物を育てる大変さを教わりました。

私たちが普段何げなく目にする品物は、実に多くの人たちの工夫や努力により、安心・安全で質の良い物が手にできているのだということを念頭におき、感謝しながらいただきたいものです。

あなたのお子さんは大丈夫?

(子どもの安全推進委員会)

7月4日 香川県教育会館ミューズホール

インターネットを利用することが当たり前となった近年。大変便利である一方、アプリやゲーム、SNSなどインターネットを使用する子どもたちが増え、ネット犯罪に巻き込まれる事案が増えています。そこで、今回の生活指導者研修会では、香川県警察本部生活安全部少年課長補佐 中浦将治氏をお迎えし、「ネットの安全利用のために」をテーマに研修会を行いました。

子どもを取り巻くインターネット接続機器の普及は、年々増加の一途をたどっており、小さい頃からゲーム機器や音楽プレーヤーなどのネットに接続できる環境に慣れ親しんでいる子どもたちも少なくありません。高校生ともなると所持率は9割を越え、中・高生の多くが何らかのトラブルに巻き込まれた経験を持っています。

・悪口や嫌なことを書き込まれた

・名前や写真、動画を流された

・メールなどが原因でケンカになった

・しつこくメールを送られた

・心当たりのない利用料金の請求を受けた など。

香川県内においては、出会い系サイトを起因とする犯罪は少ないが、コミュニティーサイトを起因とする犯罪は増加傾向にあり、他人のIDを勝手に使用するというような違法行為も増加しています。また、依存症による学力低下、いじめ問題なども深刻化しています。

「うちは男の子だから。」

「犯罪っていっても都会だけでしょ?」

「メールしかやってないから大丈夫!」

などといった認識は間違っています。子どもは大人以上に携帯電話の機能を使いこなします。子どもたちが容易に犯罪の加害者・被害者にならないためにも、私たち大人はあえて知識を学び、理解し、リスクとマナーを子どもたちに伝えていくことが重要です。

今回の研修では、加害・被害の現状や事例だけではなく、参加者自身の悩みや各家庭での取り組みなども聴くことができ大変有意義な時間となりました。みなさんのご家庭でもネット依存にならによう注意し、家庭内ルールを決めるなど、子どもとしっかり話し合って安心・安全な利用を心がけましょう。

「さぬきっ子の約束」

①家の人と決めた使用ルールを守ります!

②自分も他人も傷つけない使い方をします!

③夜9時までには使用をやめます!

親子で取り組もう!読書感想文

女性代表委員会 ファミリー読書グループ

女性代表委員会 ファミリー読書グループ

7月13日(月) 香川県教育会館 第1.2会議室

ファミリー読書グループでは、古川桂子先生(高松市立香南小学校教頭)を講師にお迎えし、「読書感想文の書き方研修会」を行いました。香川県は国語嫌いな子どもが多く、少しでも本を読む子どもが増え、感想文を書くことで国語への興味をもってもらえるように取り組んでいきたいと話されました。ここで、先生に教えていただいた感想文を書くときのコツを少しだけお教えします。

まず、題をつけるのは最後。先に書きがちですが、書き終えてからのほうがいいそうです。また、感想文を書く時は、主人公に自分や家族の経験が似ている所、違っている所を探したり、主人公を自分に置き換えてみたりすることで、想いや感想が書きやすくなります。読んでいる途中でも、未知のものを知った驚きや喜びをカードや付箋に書き出すことで、書きたいことを整理しやすく、組み立てる時に大変まとめやすくなります。最後に、書き終えたら声に出して読むこと!全体像がはっきり分かりやすくなり、題もつけやすくなります。

後半は、実際に6年生の教科書にある詩を使い感想文を作成しましたが、手順通りに考えることで意外と書きやすかったです。本を読み感想を書くことはとても大変なことですが、親子で取り組めるのは今だけです。ぜひ、今しかないこの時間、子どもと一緒に取り組んでほしいと思います。

「PTA新聞に満足ですか?」

広報グループ 5月13日

香川県立文書館視聴覚ホール

昨年に引き続き四国新聞シニア編集室 明石安哲氏をお迎えし「保護者に向けたラヴレターのごとく読まれる広報紙づくり」を目指し、各単位PTAの広報担当者が集いました。

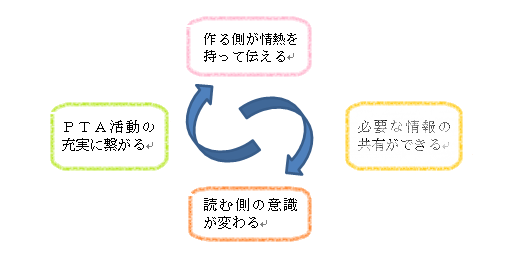

前半は全国で評価の高いPTA新聞を参考に、どのようにPTA活動の実態を伝えているか、どのような問題が提起されているか、また、広報紙のはたす役割とは何かを考えました。広報紙を作成する私たちがPTA活動そのものの意味を理解し、しっかりと内容を伝えていくことが大切であると話されました。

後半は新しいテーマに挑戦することの大切さについて講話していただきました。どうしても、前年度と同じような紙面になりがちなPTA新聞ですが、自分たちが編集した広報紙を作成者としてではなく読者側にたって見ることで、それぞれの記事の重要性を確認することができました。今までとは違う紙面作りに向けてのアドバイスもいただき、今後の広報紙づくりに向けての意識を変えることが出来ました。

【作り手と読み手双方が満足できるPTA新聞とは?】

この連鎖によりPTA活動も活発になり、子どもたちの成長にも繋がります。どんどん新しいテーマに挑戦し、ラヴレターのごとく読まれる広報紙を目指しましょう。

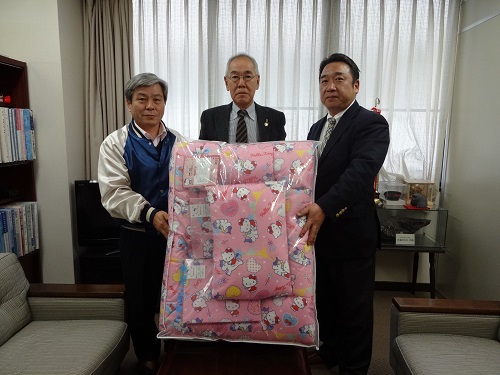

書き損じ葉書回収事業

2014年12月~2015年2月の期間中、各単位PTAにて書き損じ葉書、テレホンカードの回収を行いました。

募金の総額は116,978円となりました。

集まった募金額で購入出来るものを・・・と、社会福祉法人「弘善会」児童養護施設 讃岐学園に相談したところ

お布団が欲しいということでしたので、次の品物を贈りました。

ジュニア組布団

トーマス柄 4組 キティ柄 3組 ジュニア用布団シーツ(掛/敷) 支払い計110,000円

(ふとんの伊月にて購入)

残金は、27年度書き損じ葉書回収事業に繰越し、27年度の募金と合わせて寄付させていただきます。

ご協力ありがとうございましたm(_ _)m

左から 讃岐学園 間島事務局長、土釜園長、市P連樽谷会長

第39回市P連ファミリー読書感想文審査結果発表

今年も家族のふれあいや絆が感じられる、温かい作品がたくさん届きました。

1冊の本を通して、家族が語り合う・・・とてもステキな時間だと思います。

先日、高松市男女共同参画センターにて二次審査が行われ、137作品の中から上位入賞作品27作品が

選ばれました。入賞されたみなさんおめでとうございました。

表彰式と発表大会を次のとおり開催いたします。皆様のご参加をお待ちしております。

1 日 時 平成26年12月13日(土)14:00~15:00

2 場 所 高松市立中央図書館 サンクリスタル高松 3階ホール

(〒760-0014 高松市昭和町1丁目2番20号 TEL:087-861-4501)

3 表彰対象者 ファミリー読書感想文 上位入賞者(別紙のとおり)

4 日 程

13:00 14:00 14:30 14:50 15:00

|

受付 |

開会行事 |

入賞者表彰 ・市長賞・教育長賞 ・会長賞・優良賞 |

感想文朗読 市長賞 3組 |

審査委員講評 閉会行事 |

記念撮影 |

※ 入選の方の感想文集「ふれあい」・賞状および記念品につきましては、後日、学校へ郵送させていただきます。表彰式当日の授与はございません。

入賞者一覧はこちらから→審査結果